発見されたオブジェ(1) エドワード・ウェストン

−−−写真芸術論(重森弘淹)より

(抜粋)

エドワード・ウェストンの静物を対象にした作品には深い存在感が脈打っている。いましかし存在とはなにかと問うことはむずかしい。サルトルは「偶然」にそこに存在するということだけで「名づけえない」なにものかであってなにものでもない「不条理」な存在にすぎないもの、それが存在だという。

エドワード・ウェストンによってとらえられた事物が訴える存在感も、たとえばそれがペッパー(ピーマン)であり、いとひばの根っ子であり、砂丘でありながら、そのいずれでもないたんなる存在であることから発しているようである。

ウェストンのリアリズムは、かれ自身がいうように、「事物の基本的形態」をめざしている。

かれは対象をできうる限り環境から切り離し、いわば抽象的空間に転移してとらえようとする。そのとき、日常的環境において意味を帯びていた事物は、たんなる「もの」となる。

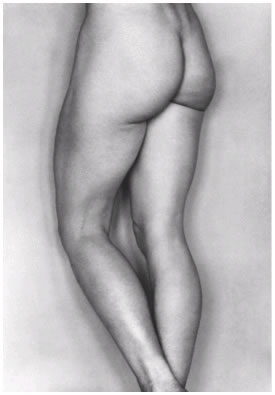

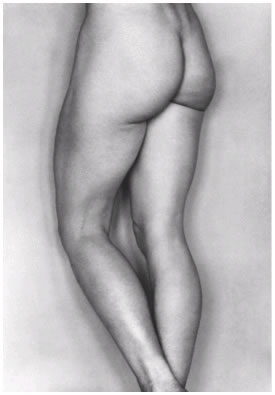

このウェストンの対象の「もの」化は、シュールリアリズムのオブジェと共通する面をもちながら、かれ自身はシュールリアリズムを意識していない点で、かなりニュアンスの違ったものだといわなければならない。しかし、かれがしばしば流木、流石などを題材にしている点で、いわゆる「発見されたオブジェ」に結果としてなっている。また1925年の作品「便器」や26年の「三つの壺」などになると、ダリの提唱した「象徴機能のオブジェ」に近い。かれは「便器」について「こうした題材を扱うことは、ひねくれていると思われるかも知れぬ。また欲求の抑制による好色的なイメージのなせるものだと疑われるかもしれない。それは違う。わたしの興奮は、フォルムへの徹底的な美的発想に発しているのだ。ながい間、現代的な衛生生活におけるこの便利で優美なアクセサリーの撮影を考えていたのだ。しかしそれのイメージを、わたしのピントグラス上で見るまではそれがなにか認識できなかったのである。スリルがわたしに走った。ここには不完全さのなくなった<神聖なる人間の形態>のすべてのセンシブルな曲線があった」と日記に書いている。

長い引用になったが、かれは「便器」に人体のフォルムを想像していたのである。かれの極端な「事物の基本的形態」にたいしての追求は、その果てに生命的なイメージを表出したのである。

それは事物をどこまでも客観的な存在としてとらえること、すなわち人間の主観的な認識の外に事物を置いてとらえようとするリアリズムであり、結局はすべてを「物自体」にたくそうとする態度だといってよいだろう。

かれのリアリズムで特徴的なことは、ピントを最小絞りにすることと、クローズアップであることだろう。この二つの手法の併用は、まず対象を微視的に拡大する。またいわゆる事物にたいする説明的なものの排除による「なにものでもない」ものへの志向である。

かれの作品に見られる物質的な堅固さは、まさにかれのいう「レンズは人間の目以上に見る」その比類のないシャープな対象の再現によって構築される。

かれのメキシコ時代の同情者デビット・アルファロ・シケイロス(画家)は、「事物のテクスチャア、すなわち事物の物理的性質が、もっとも適確に表現されている。粗いものは粗く、なめらかなものはそのように、肉はいきいきと、岩石は堅く表現されている。また事物は正確なプロポーションと重量感をもっており、それはきちっとした距離に配列されている。つまり<写真的美>がそこにある」と述べている。

事物の物理的性質、あるいは物質的性質の確かな反映による存在感がかれの作品のリアリティである。そして同時にそうして存在感の追求が、事物に内在していたイメージをさらに開放するのである。

だが、かれの作品にはいわゆる詩的幻想感といったものがない。あるいは怪奇感にも乏しい。その意味では客観的な叙述を意図として書かれた、簡潔無類の散文のように感じられるくらいである。

いずれにしてもウェストンの作品は、対象のぎりぎりまでのディティールを、鮮明に再現する。こうしたディティールは、すでに述べたようにわれわれの肉眼ではけっして知覚しえないし、また印象として定着しがたいものである。肉眼に知覚しえないディティールの映像化によって、むしろ事物は「触覚的対象」として顕在化する。たとえば「ペッパー(ピーマン)」にしても、教会の扉にしても、その表面のつややかさや粗さはわれわれの触感をそそる。それは触れることで存在を確かめたいとする誘惑感である。

ウェストンの映像に見られる表面の冷たさにかかわらず、いつもいきいきとした生命感がかんじられるのは、おそらくこの触感の誘発によってであろう。

触感的対象となった事物の存在感こそ、ウェイストンの具体的な魅力だといえる。

_large.jpg)